中科大研究員王青松談鋰離子電池火災滅火技術(shù)

發(fā)表日期:2021-04-01 文章來源:中科中渙

2020年11月18—20日,2020儲能安全國際高峰論壇在合肥世紀金源大飯店召開,會上,中國科學技術(shù)大學研究員王青松發(fā)表了題為“電化學儲能電站安全保障技術(shù)”的主題演講。

在國家政策與社會發(fā)展需要的雙重推力下,電化學儲能與新能源汽車市場快速發(fā)展,鋰離子電池的總體保有量逐年增長。由于鋰離子電池較為活躍的性質(zhì),當其處于各類濫用狀態(tài)時極易發(fā)生熱失控繼而導致火災。因此近年來,不論是在儲能還是新能源汽車領(lǐng)域,鋰離子電池火災爆炸事故多發(fā)。幾種濫用形式,如機械濫用、電濫用、熱濫用等是鋰離子電池火災發(fā)生的主要原因。簡單來說,機械濫用是在外力沖擊下,電池失去完整性之后,或受到外力撞擊,隔膜容易刺穿導致火災;電的濫用是指在高溫條件下,內(nèi)部產(chǎn)生枝晶生長,從而產(chǎn)生大量熱量,引起電池火災;熱濫用是指由外在的環(huán)境溫度,或者其他的因素引起的電池的發(fā)熱,也會導致著火,而后產(chǎn)生大量氣體。

從防控方法上來說,第一個是電池的本體安全,通過對鋰離子材料進行改性,添加阻燃介質(zhì)等使電池達到本體安全,使鋰離子電池即使處于濫用條件下也不會發(fā)生熱失控和火災。

第二個是過程安全,通過對鋰離子電池進行實時狀態(tài)監(jiān)測,對其發(fā)展趨勢進行預測,從而進行分級預警。

最后是消防安全,通過各類滅火劑對鋰離子電池火災抑制效果的比較,篩選出較優(yōu)滅火劑;并通過合理的工況設計使各類滅火系統(tǒng)在電池火災中發(fā)揮更好的滅火效果。針對電池尺寸的大小,在不同尺寸的集裝箱滅火平臺開展滅火試驗,其中包括失控試驗和滅火試驗。

不同滅火材料的試驗效果

首先是干粉,針對不同的噴射角度和噴射時間開展相應的試驗。設置的試驗條件和實際系統(tǒng)里有所不同,試驗針對單個電池,沒有包裹物和覆蓋物,所以滅火劑能夠完全作用在電池上。觀察使用干粉滅火劑和沒有使用情況下表面溫度的變化,得出的結(jié)果是在合適的條件下,干粉可以撲滅電池的火焰,并且有降溫的作用,但是不能直接阻斷熱失控過程中電池內(nèi)部的化學反應。另外,在不同噴射距離、噴射角度、不同噴射時間下,干粉分解反應均為吸熱反應,對燃燒物具有一定冷卻作用,另外干粉分解產(chǎn)生氨氣對氣相燃燒反應自由基具有一定的抑制作用,可中斷燃燒鏈反應。

其次是水霧,這個試驗采用的是4AH的NCM體系21700鋰離子電池。在完全自由燃燒的情況下,使用水霧進行滅火,很快火焰被抑制,但是溫度有升高趨勢,左邊是沒有使用水霧的時候,溫度非常高,接近八百度,但是使用水霧之后,有一個快速降溫的過程。在對單個電芯進行試驗之后,接著對電池組開展滅火試驗,發(fā)現(xiàn)施加水霧可以有效延長熱失控蔓延時間,降低熱失控的劇烈程度,停止噴射之后,產(chǎn)生火花,導致復燃。同時,后期可以看到電池再次發(fā)生熱失控,所以要想達到比較好的效果,水霧噴射時間必須要足夠長。后續(xù)試驗表明充足的水可以有效抑制熱失控傳播,但由于水霧與電池間的接觸效率低,實際所需要的水量將大大高于理論計算值。

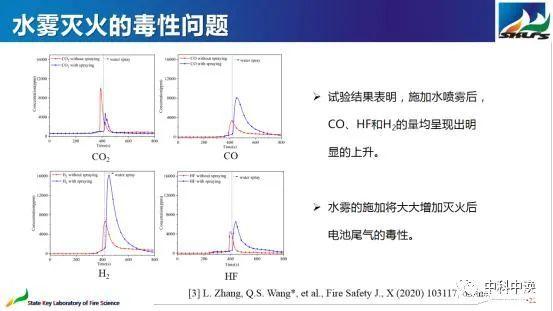

從這張結(jié)果圖上可以看到使用水霧滅火后的氣體變化,二氧化碳含量降低,但是一氧化碳大量增加,還有氫氣的含量、氟化氫的含量增大,對消防救援人員來說,增加了危險性,所以鋰電池火災一定要及時撲滅。

第三個是七氟丙烷,七氟丙烷試驗采用的是50AH鋰離子電池,釋放時七氟丙烷的壓力比較大,對火焰有一個沖擊的作用,能夠有效滅火。從三個電芯電池組滅火的效果看,火焰也能夠被抑制,物理降溫的同時起到化學抑制的作用,一定程度上也起到隔離氧氣的作用。

最后是全氟己酮。不使用全氟己酮時,出現(xiàn)明顯射流火過程。全氟己酮施加后,電池未出現(xiàn)明火,但釋放出大量煙氣,電池未復燃。全氟己酮的滅火機理在常溫下是液態(tài),接觸高溫電池后,可通過相變帶走大量熱量。另外,它可以切斷火焰燃燒的自由基,說明更多的是化學抑制的作用。在試驗過程中用夾板從左右兩邊夾住電池,滅火劑作用面積非常有限,溫度產(chǎn)生較高的回升,后期增大劑量以優(yōu)化全氟己酮滅火的降溫效果,通過對多個表面溫度共同擬合后尋找較優(yōu)的用量。

單一的全氟己酮在降溫上不太理想,所以和細水霧結(jié)合進行了試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)全氟己酮和細水霧聯(lián)合作用時,電池的峰值溫度更低,且降溫速度更快。

在同一試驗工況下,對幾種滅火劑效果進行了對比。在自由燃燒時,噴射二氧化碳、七氟丙烷、細水霧,分別觀察滅火效果。使用二氧化碳后仍存有火焰,使用七氟丙烷之后也發(fā)生少量的燃燒,使用細水霧沒有發(fā)生燃燒的情況,相對來說細水霧的降溫效果比二氧化碳和七氟丙烷要好一些。

這個是科大火災實驗室和中科中渙共同開發(fā)的大尺度電池包滅火試驗,用的是鐵鋰300安時的電池,著火燃燒之后進行滅火,火慢慢滅掉的同時對它進行持續(xù)降溫,這樣達到滅火和降溫的組合效果。

通過以上研究,可以看到幾種滅火劑基本都可以撲滅火焰,但是降溫效果不一樣,并且有的會出現(xiàn)復燃,當全氟己酮和細水霧滅火系統(tǒng)協(xié)同作用時,滅火后電池出現(xiàn)了明顯的降溫。以上試驗結(jié)論是基于特定電池和特定條件下的結(jié)果,請謹慎采用。